|

ネット上にはかなりの数にのぼる「回路図」やら

「実体配線図」がアップされているようです。

そこで今回は「教科書」から少し離れ

「F-DRIVE」とは性格の異なった

オーバードライブに挑戦したいと思います。

これまで学んだことを念頭に置き

1.高域を増強しブースターとしても使える。

2.ギター側のヴォリュームを下げた

クリーンサウンドを好みの音にする。

を目指したいと思っています。

|

|

ググルとホントに沢山の回路図がヒットしました。

これだけ多いと非常に迷います。

しかし、最後は直感で選び製作開始です。

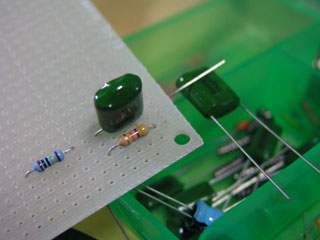

以前、掲示板に書き込んでくださった

「半田ヲタク」さんのアドバイスに従い

一つ一つのパーツを800番の

紙やすりで磨きます。

|

|

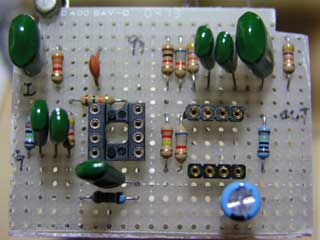

そして挿しては曲げてハンダ付けの開始です。

|

|

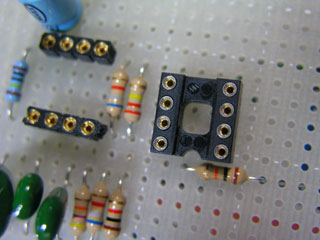

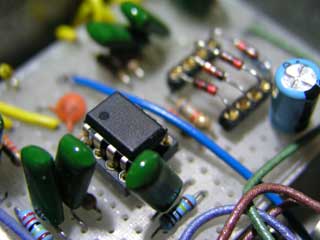

やはり、保険の意味も兼ねオペアンプと

クリッピングダイオードはソケットにしておきます。

|

|

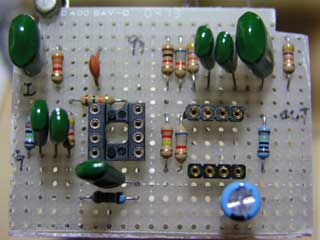

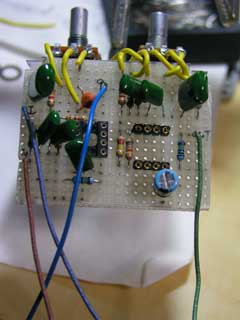

で、こんな感じになりました。

詳しい方ならどこのサイトの何を参考にしたか

一発で分かるんでしょうねぇ・・・

|

|

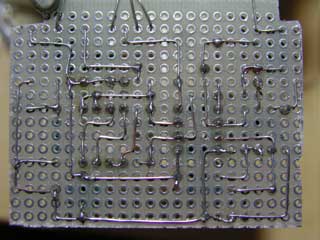

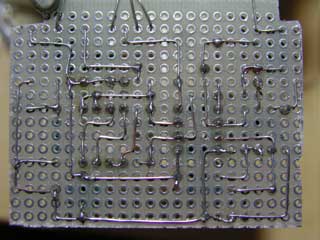

裏側です。

なるべく必要最低限の半田使用を

心がけたつもりなのですが・・・

|

|

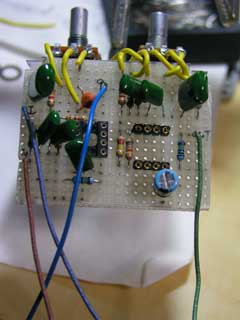

で、「小さい方」のケースに

収めるつもりだったのですが、

若干基盤が大きく無理でした。

そこで、両端をヤスリ掛けしなんとか収容。

相変わらずの

スラップスティックビルドであります。 |

|

そして、基盤から伸びる線材を装着し

|

|

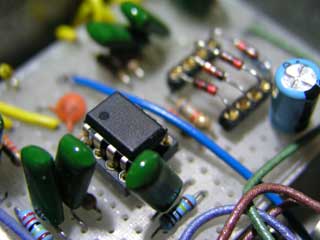

内部配線を済ませオペアンプと

クリッピングダイオードをソケットに挿し

電池を入れケーブルを挿しこみ

スイッチ |

|

オン

LEDは点灯しました。

しかし「エフェクターを創ってみたよ」としては

不測の事態が・・・

一発で音も出ちゃいました。

多少は成長したと思いたいのですが・・・

しかし、ここからが試行錯誤の始まりな訳でして・・・今までのように「教科書」という名の

「ここのパーツを換えると〜になる」と記してある

羅針盤が無い訳ですから、比較用の音源を

作成する余裕の無いほど執り付かれた様に

パーツの付け替えを行いました。

そして

|

|

一区切りの頃合と判断し

サンプル音源アップしてみることにします。

音源の 前半はストラトキャスターのリアPU

後半はフロントPUです。(以下共通)

EF OFF SOUND(140kbMP3)

VolumeFull Tone0 DriveMiddle Sound

(170kbMP3)

VolumeFull Tone0 DriveFull Sound

(207kbMP3)

まぁ、こんな感じです。

Tone0に注目してください。

高域はこれを基準にしギター側の

トーンコントロールで微調整するという

健全な発想から、こうしてみました。

もちろん高域が足りない時にはエフェクター側のToneを上げれば良いわけですからね。 |

|

次はフロントPUとセンターPUミックスで

ギター側のヴォリュームコントロールを下げた

音のサンプルです。

前半が10で後半は4まで下げてます。

GuitarVo.10&4 Sound(155kbMP3)

ヴォリューム操作だけでこれくらい変化が

つけられると、かなり使いやすいと

思いませんか?

羅針盤無しでしたが、だいぶ目標としていた

音に近づいてきました。

が

更に実験してみたい事がありますので

続行! |

|

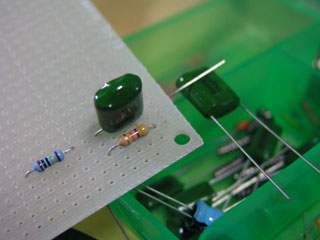

研究費削減のため仕方なく

「闘魂BOOSTER」からコンデンサーを

外します。また作ればいいんです。

破壊無くして創造無しというか。

|

|

そして、まだまだナマクラ知識を

承知で色んな形のコンデンサー

付けてみちゃったりします。

|

|

基盤一応完成の図です。

|

|

そして今回、満を持しての登場となる

アライさんの「ゴッドハンド」です。

ケースの穴あけと、華麗なグルーガン捌きで

LEDを取り付けてもらいました。

流石に私より上手いです。

手先の器用さには定評がありますからね。

|

|

力仕事をヘルプしてもらったので

私の余力も充分です。

チャチャッと基盤装着及び内部配線を済ませ |

|

スイッチオン。

緑一色一発ツモです。

16000オール・・・かと思いきや・・・

あからさまに出音が不安定です。

原因は半田付け不良と睨み

|

|

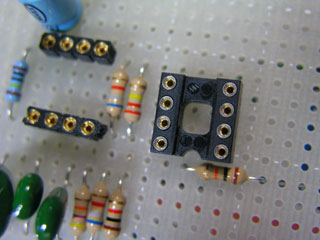

一番不安定な取り付け方をしていた

コンデンサーを付け直すことにしました。

と、その時閃きました。どうせ付け直すなら

影響の程は不明にしろソケットにして

違う数値のコンデンサー片っ端から

試してみようではないかと。

|

|

「RR DISTORTION」において絶大な効果を

もたらしてくれた「青くて大きいコンデンサー」

だったのですが、今回はボツ。

内緒にしたくなるくらい意表をついた

数値の積層セラミックが

好みの音となりました。

|

|

一応、1台目と違うところを要約します。

1.コンデンサーを変えた。

2.所によりコンデンサーの数値も変えた。

3.「DRIVE」を上げると高域も増すことに

気が付いたのでポットの

数値を変えバランスを整えた。

4.何本か太いワイヤーに変えてみた。

では「OLIVE DRIVE OFF(116kbMP3)」を

基準にし音を出してみます。

音源の 前半はストラトキャスターのリアPU

後半はフロントPUです。(以下共通) |

|

OLIVE DRIVEセッティングは

左写真を参照してください。

「OLIVE DIVE ON 1(135kbMP3)」

まぁこんな感じです。

トーンポットの数値を変えましたので

一台目とは違いセンター位置から

調整する方法にしました。

|

|

少しDRIVEを上げてみます。

「OLIVE DIVE ON 2(125kbMP3)」

これです。こんな感じの音を出すための

試行錯誤だったのです。

今まで製作した中で一番荒々しいと

思いませんか?

ついでにフロントPUとセンターPUミックスで

ギター側のヴォリュームコントロールを下げた

音のサンプルです。

前半が10で後半は4まで下げてます。

実験のためDRIVEを3時方向まで

上げてみました。

GuitarVo.10&4 Sound(155kbMP3)

これも許容範囲な音でしょう。 |

|

そしてフルドライブなのですが・・・

「OLIVE DIVE ON 3(153kbMP3)」

どうしても線の細い音になってしまいます。

が、その分トーンを絞れば、かなり改善されることが後日判明しましたので

実戦投入することとしました。

|

|

結果から申し上げると

「インターネット恐るべし」であります。

まぁ、爆弾作っちゃう中学生もいるわけですから、

エフェクターの一個くらい

たいした事無いのかもしれませんが・・・

しかし、私としては学ぶ事の多い作業でした。

徐々にではありますが「直感」が

当たるようになってきました。

ヒョッとするとヒョッとするかも知れませんので、

まだまだ、エフェクター製作続けちゃうのであります。

OLIVE DRIVE SAMPLE(235kbMP3) |

| 少しだけ親離れ編 なんでもKO事務所LIVE |