|

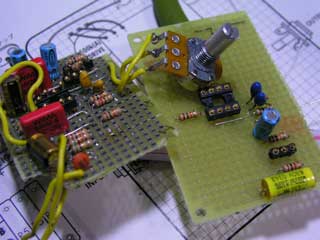

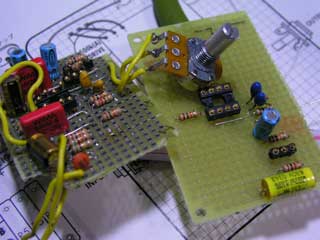

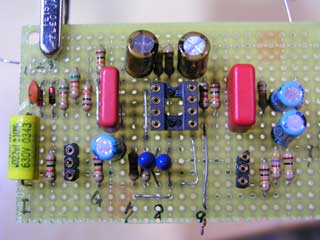

新しい基盤に

|

|

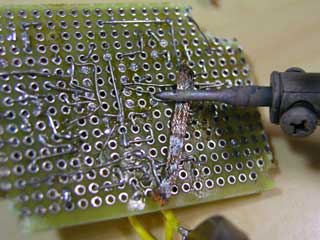

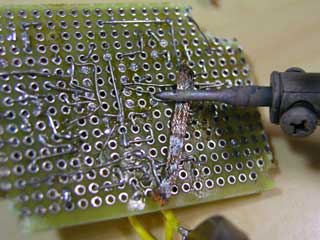

ハンダ吸い取り線を使用しパーツを取っては

|

|

移植しを繰り返します。

もちろん、前回以上に細心の注意を払い

|

|

配線面のスペースを考えつつ

パーツ取り付け順序を吟味しながら復讐を誓います。

かなり汚いですけど・・・

|

|

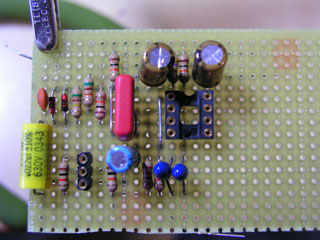

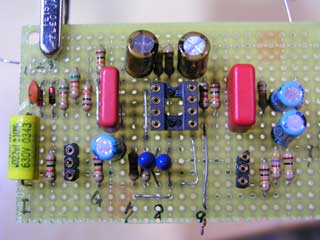

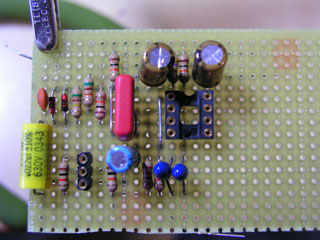

移植完了の図です。

タンタルコンデンサは通電状態で壊れるらしいので、

万全と呼べるかどうか分かりませんが、

「ジャンクラジカセ」から、剥ぎ取った物を使用し

再度のトラブルに備えてみました。

コンデンサ容量計測可能な

テスターが欲しいところです。

|

|

連敗を避けたい気持ちより、逸る気持ちが当然のごとく勝りますので、ポットを基盤にチャチャッと取り付け

|

|

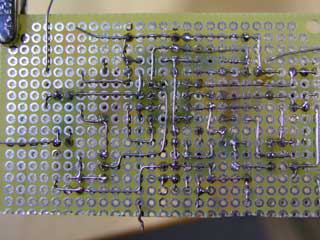

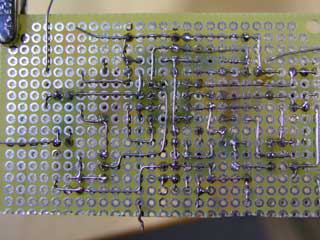

内部配線を急ぎます。

|

|

急ぎます。

そして、スイッチ |

|

オン。

出ました!音が出ました!

同じ相手に続けて負ける屈辱を

味あわずに済みそうです。

でも、なんか芯の無いヘタレな音がします・・・

|

|

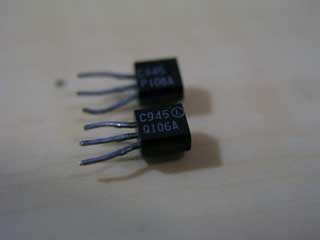

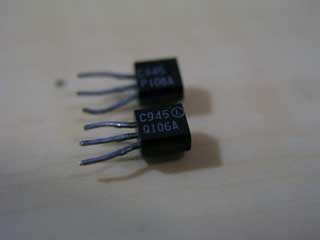

気にはなっていたのですが、

今回使用したトランジスタ、教科書指定品が手元に無く

「ジャンクラジカセ」から引っこ抜いた

C945P106Aと記載されている物なのでした。

|

|

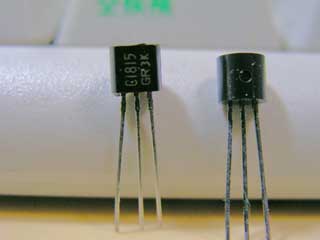

トランジスタは通常でも製品のばらつきが多く

hFEという値を測定できるテスターで

近い増幅率を持った物をペアにした方が、

良いらしいです。

そこでテスターは用意できませんでしたが、

教科書指定品を含めた数種類を入手し、

物はついでのトランジスタ交換実験を

することにしました。

|

|

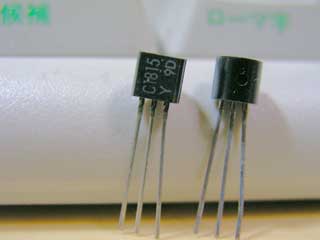

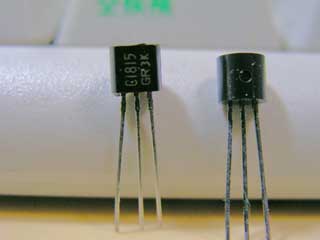

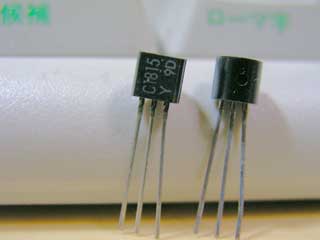

が、結局、教科書指定品の2SC1815Y。

2SC1815Y Sample(120kbMP3) |

|

似たような名前の2SC1815GR以外は

望みから程遠い音でした。

2SC1815GR Sample(120kbMP3)

今回は高域の感じを優先し

2SC1815GRを採用してみたいと思います。

|

|

「SPECIAL」が形となってきましたので、

お手本としているキット製作した

「F-DRIVE」のオペアンプをRC4558Pから

デフォルトのNJM4558Dに乗せ換え

|

|

電池も新しい物にし同じセッティングで弾いてみます。

F-DRIVE Sample(120kbMP3)

|

|

音の良し悪しは、もちろんそれぞれ弾き手、聞き手の

好みで大きく変わりますし、サンプルとして挙げた

短いフレーズだと違いが分かりづらいでしょう。

が、しかしですよ。

私の好みでは「キット圧勝」なのです。

悔しいけれど事実は認めなくてはなりません。

こうなると、残された道は唯一つ。

片っ端からパーツを付け替えては試奏を繰り返そうと

思います。そんな試行錯誤を繰り返していれば

ハンダ付け等の技術的問題も多少の改善があるのではなかろうかと。かろうじて、弱く弾いた時にちゃんと

「弱く弾いた音」が出るという面では

「SPECIAL」奮闘してますから。

ゆえに続行! |

| 結果が全て編 見えない壁編 底の見える底無し沼編 復活編 |