|

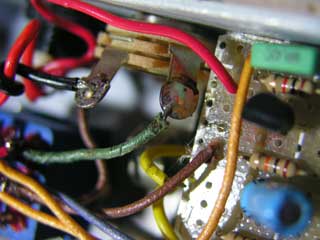

ソケットにパーツを挿しては抜いての繰り返しを

コロンボ魂で敢行していると、色々体感することが

できました。もちろん「組み合わせ」を念頭に置き、

実験を繰り返していたのですが、

「ダイオード」曲者です。

教科書にも「ダイオードを換えると歪の質感が

大きく変わる」と記載されているのですが

若干、軽視していました。

そこで、ジャンクラジカセから採取した物や

手持ちのダイオードを、片っ端から試してみました。

しかし、「なるへそ」と思わされる物は

一般的に定着しているらしく

新大陸発見とはなりませんでした。

が、試行錯誤から芽が出るかも知れません。

|

|

まずは、「なんか良さそう」と思い

購入してあった「T4148」です。

F-DRIVE SP OF(60kbMP3

T4148(43kbMP3)

気が付きました。

F-DRIVEには「1N914」というダイオード

使用してますから当然・・・

|

|

1N914(60kbMP3)

全く違う音です。当然ですけど・・・

しかしです、この2種類のキャラクターを

把握できた事は今後、大きな糧と

なるのではなかろうかと。

それくらい、何かが「ピン」と来た瞬間でした。

まさに「失敗は成功のマザー」

「千本ノックを受けてみろ!」とでもいうか。 |

|

ついでと言っては何ですが、

「クリッピングダイオード」としては定番らしい

「LED」も試してみます。

LED(54kbMP3)

あ、これはこれで良い感じです。

パキパキしてて。

|

|

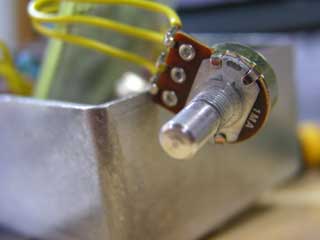

おまけに教科書指定では「500k(A)」の

ドライブポットを「1M(A)」に換えてみます。

噂だと歪が増すらしいのですが・・・

SP1(最初に製作した方)

オペアンプRC4558P&ダイオードT4148

換装モデルで試してみました。

VoMaxDriveMin(60kbMP3)

VoMaxDriveMax(60kbMP3)

まぁ、こんな感じでした。

とりあえずSP1は「1MΩ」ポットにしておきましょう。

|

|

それぞれのキャラクターが固まってきましたので、

3台とも同じセッティングで

ガツンと出音を比較検討してみました。

F-DRIVE(60kbMP3)

F-DRIVE SP1(80kbMP3)

F-DRIVE SP2(70kbMP3)

訳も分からずグチャグチャやっているのですが徐々に狙った感じになってきているかもしれません。

SP1,SP2共に改良の後が伺え

モチベーションも維持できそうです。

更にヒアリングテストを行いつつ

次の一手を捻り出したいと思います。

つまり・・・続行! |

|

パーツ一つ付け替えるだけでも出音のバランスが

変化してしまいますし、「贅肉を削ぎ落とした」

シンプルな物を好む傾向が、私自身にありますので

余計なスイッチを増設するのは否定的なのですが・・・

今回は実験の意味を多分に含みつつ「クリッピングダイオード」を切り替えられる細工をしてみます。

|

|

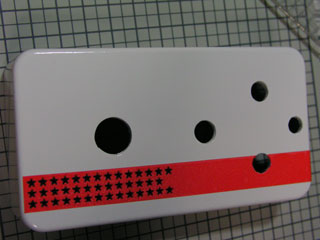

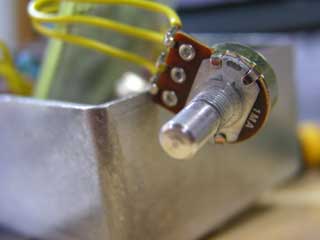

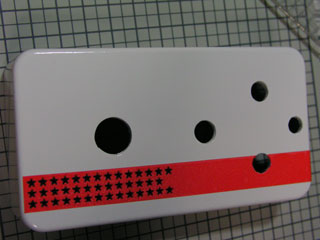

何も考えず、SP2(小さい方)にスイッチを

取り付ける穴を開けてしまったのですが・・・

スイッチを収めるスペースが

ありませんでした・・・ガーン・・・

仕方なくSP1(大きい方)に穴を開けなおし

|

|

強引にスモールパッケージホールドで

ケリをつけました。

|

|

で、左写真のセッティングで音を

出してみます。

スイッチを上にすると

1N914(84kbMP3)

中央にすると

ダイオード無し(88kbMP3)

下にすると

LED(87kbMP3)

となります。

|

|

んーどうでしょう?

確かにセッティングや使用アンプにより

ダイオード切り替えで音が変わるのは事実です。

こういった「ギミック」もアリでしょう。

また、貸しスタジオ常駐アンプを使わざるをえない

状況では、サウンドの幅が広ければ

重宝するでしょう。

しかし、そのギミックによりピッキングが

疎かになったりしないでしょうか?

まぁ、その辺は永遠のテーマなのかもしれませんが。

そこでギタリストなら「オーバードライブ」という

エフェクターは、かなりの確率で「一個」は

所有していると思われますので、

一般モニターに貸し出しフィードバックを

参考にすることとしました。

が |

|

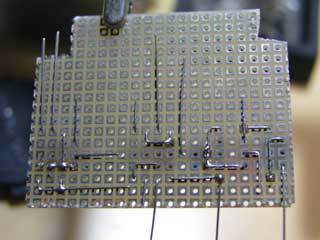

やはり、その前に今回学んだことを整理する意味で

「もう一台」製作することにしました。

パーツの組み合わせという泥沼の中から

見つけた「現段階での答え」を念頭に置きつつ

作業を進めます。

「小さい方」のケースに収めパワーより

ハンドリングを重視した

オーバードライブ界のミッドシップ。

その名も |

|

|

|

|

|

「WOLF」

|

|

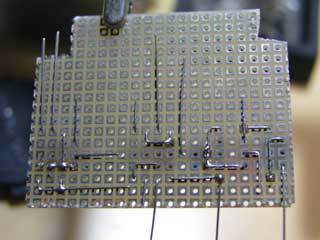

流石に三台目ともなると大きなトラブルもなく

「ウルフ」誕生へ向け突き進みました。

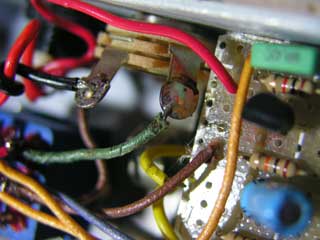

が、基盤をケースに組み込みスイッチを入れても

音が出ません。おまけにLEDも点灯しません。

こうなると、電気知識に疎い私に

残されているのは、「虱潰し」だけです。

チェックしました。一つづつね。

アタシもね今回はダメかと思いましたよ。

ですがね、犯人ってヤツは意外と目に

付くところにいるもんでしてね。

なんと、インプットジャックが購入した覚えのない

「閉接点」ってヤツになってましてね。

これを通常のヤツにね、取り替えたら、めでたく御用。

こんなことに気が付かないなんてドジな話でね。

基礎から勉強しなくちゃなんて思いましたよ。 |

|

|

|

思わぬ足踏みをいたしましたが

「WOLF(公道グランプリVer.1)」

音が出ましたのでノブを取り付けボディは

一応の完成です。

|

|

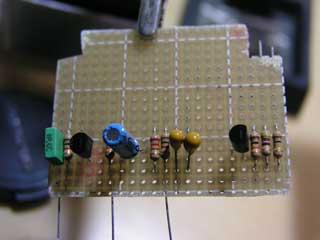

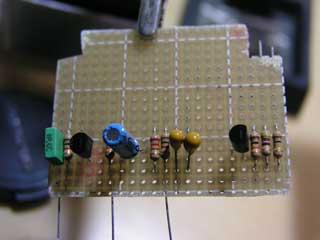

そして最終段階の山場。オペアンプの選択です。

しかし、これについては、「DD」か?「P」なのか?

判断できないでいるというのが正直なところです。

そうなると最後は、やはり自分のソウル。

各オペアンプ共、音を出して

「WOLF(公道グランプリVer.1)」の

目指す「ひっくり返ってゴール」に近い方を

採用したいと思います。

|

|

まずは、写真のセッティングで弾いてみます。

WOLF OFF (88.4kbMP3)

WOLF JRC4558DD(86kbMP3)

WOLF RC4558P(88.6kbMP3)

録音してMP3に圧縮してしまうと非常に

微妙な違いがあるとしか言えません。

若干、「DD」の方が音に艶があるやも・・・ |

|

次は少し「DRIVE」を上げて弾いてみます。

WOLF JRC4558DD(96kbMP3)

WOLF RC4558P(124kbMP3)

やはり「DD」の方が若干、音に艶を感じます。

それと、WOLFに求めていた高域の感じが

それなりに出ているのではなかろうかと。

「P」のパキパキして乾いた感じも

捨てがたいのですが

「WOLF(公道グランプリVer.1)」では

とりあえず「DD」を採用することにしました。

|

|

そんな訳で、

「WOLF(公道グランプリVer.1)」

誕生となりましたが、安住の地なんてネェエンです。

客観的に音を判断できるまで、しばらく弾いた後、

「F-DRIVE」「F-DRIVE SP1」「F-DRIVE SP2」を加え、

出音の違いを確認しつつ

更なる泥沼へと向かう所存であります。

|

|

気が付けば4台・・・

過去最大規模の実験になってしまいしました。

思い付きから「WOLF」も誕生したことですし

各機種それぞれの試行錯誤を整理しつつ

私自身の頭と耳を冷やしつつ

「明日へと」つながるよう今一度聴き比べを行い

次回作の糧へとすることにします。

Drives off sound1(115kbMP3)

Drives off sound2(73kbMP3)

を基本の音にし、進めていきます。 |

|

「Sound1」は写真左のセッティング

「Sound2」は写真右のセッティング

(以下共通)でDriveON!!!

F-DRIVE(KIT)Sound1(115kbMP3)

F-DRIVE(KIT)Sound2( 70kbMP3) |

|

F-DRIVE SP1(1N914)Sound1(110kbMP3)

F-DRIVE SP1(1N914)Sound2( 70kbMP3)

F-DRIVE SP1(None)Sound1(110kbMP3)

F-DRIVE SP1(None)Sound2( 70kbMP3)

F-DRIVE SP1(LED)Sound1(110kbMP3)

F-DRIVE SP1(LED)Sound2( 70kbMP3)

|

|

F-DRIVE SP2 Sound1(110kbMP3)

F-DRIVE SP2 Sound2( 70kbMP3)

|

|

WOLF Sound1(110kbMP3)

WOLF Sound2( 70kbMP3)

|

|

と、各機種を聞き比べてみますと

オペアンプICやコンデンサー、抵抗値等の

違い、組み合わせから起こる音の変化を

僅かながらですが体感できたのかもしれません。

いや、これを大きな一歩としなければいけないのです。

今回は「オーバードライブ」を教材として右往左往しましたが、

違った種類のエフェクター製作時に応用できてこその

「体感」なのではなかろうかと。

|

|

一応の締めとして

WOLF Sample(445kbMP3)

をアップしておきます。

しかし「WOLF」がチャンピオンという意味ではなく、

もちろん、「完成」と溜飲を下げたわけでもありません。

性格の異なる機種を製作し

フィードバックを得て、また戻ってくるのです。

「これにて良し」は後退なのです。

|

| 結果が全て編 見えない壁編 底の見える底無し沼編 復活編 |